【神奈川・群馬・埼玉・東京】ハクビシンの正しい駆除方法とは?法律・手順・予防策まで解説

屋根裏や天井から聞こえる物音、庭の果実が食い荒らされるなどのトラブルは、ハクビシンの仕業かもしれません。

ハクビシンは全国的に生息しており、農作物被害や住宅侵入などが増加しています。

しかし、法律上の規制もあるため、やみくもに捕獲や駆除を行うと違法になる場合があります。

本記事では、ハクビシンの生態と被害の特徴、法的なルール、個人でも実践できる安全な駆除・予防方法を詳しく解説します。

ハクビシンとはどんな動物か

ハクビシン(白鼻芯)は、額から鼻にかけて白い筋が通ったイタチ科の哺乳類です。 外来種と思われがちですが、日本には古くから生息しており、江戸時代の文献にも「果樹を荒らす雷獣」として登場します。

近年では、都市部の住宅地にも適応し、屋根裏や天井裏で繁殖するケースが増えています。夜行性のため、夜中に「ドタドタ」と歩く音が聞こえるのが典型的なサインです。

ハクビシン被害の代表例

ハクビシン被害は、次の3つに分類されます。

住宅被害

屋根裏への侵入が最も多く、断熱材を巣にしたり、糞尿によって天井板が腐食することがあります。放置すると悪臭やシミ、最悪の場合は天井が抜け落ちることもあります。

農作物被害

柿やミカンなどの果樹、トウモロコシなどを食い荒らします。一度餌場を覚えると何度も戻ってくる習性があり、農家にとって大きな損失につながります。

健康被害

ハクビシンは体毛にノミ・ダニを多く寄生させており、放置すると人間への感染症リスクもあります。とくに猫ひっかき病やクリプトスポリジウム症などの人獣共通感染症には注意が必要です。

ハクビシン駆除には法律の規制がある

ハクビシンは「鳥獣保護管理法」によって保護されており、無許可で捕獲・殺傷することは禁止されています。 ただし、自治体に申請を行えば、罠の貸し出しや捕獲許可を得ることが可能です。

駆除のための申請方法

市役所または町村役場の「環境課」や「農林課」にて、有害鳥獣捕獲の申請を行います。 申請後、自治体から罠カゴを無料で借りることができ、捕獲した個体は自治体の指示に従って処理します。

許可を取らずに捕獲した場合、最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあるため、必ず手続きを行いましょう。

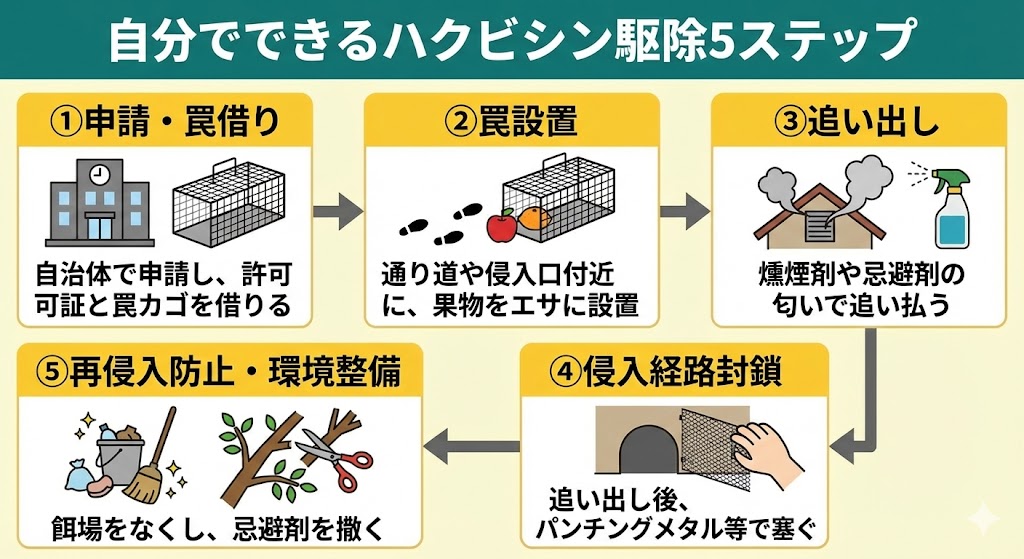

自分でできるハクビシンの駆除手順

自分でハクビシンを駆除したい場合は、次の手順を守りましょう。

① 市役所で罠カゴを借りる

自治体の担当窓口で申請を行い、「捕獲許可証」とともに罠カゴを借り受けます。 罠の設置場所やエサの種類については、職員にアドバイスをもらうとスムーズです。

② 通り道・侵入口付近に罠を設置する

ハクビシンは決まったルートを通る習性があります。糞尿の跡や足跡が多い場所、屋根裏への出入り口の近くが狙い目です。 エサにはリンゴやバナナなどの甘い果物を使うと効果的です。

③ 追い出し作業を行う

燻煙剤や木酢液、ハッカ油などの強い匂いを嫌うため、天井裏や床下に煙を充満させて追い払います。 使用後は、必ず点検口を開けて換気を行いましょう。ノミ・ダニ駆除も同時にできる燻煙剤タイプがおすすめです。

④ 侵入経路を封鎖する

追い出した後、そのまま放置すると再び侵入されます。 屋根の隙間や換気口、軒下の穴などをパンチングメタル(金属板)やステンレスネットで塞ぎます。 コーキング剤で固定すれば耐久性も高まります。

⑤ 再侵入防止と環境整備

餌場や水場があると戻ってくるため、ゴミの放置や果樹の実の取り残しをなくしましょう。 また、唐辛子成分(カプサイシン)を含む忌避剤や木酢液を撒くことで、一定期間寄せ付けない効果が期待できます。

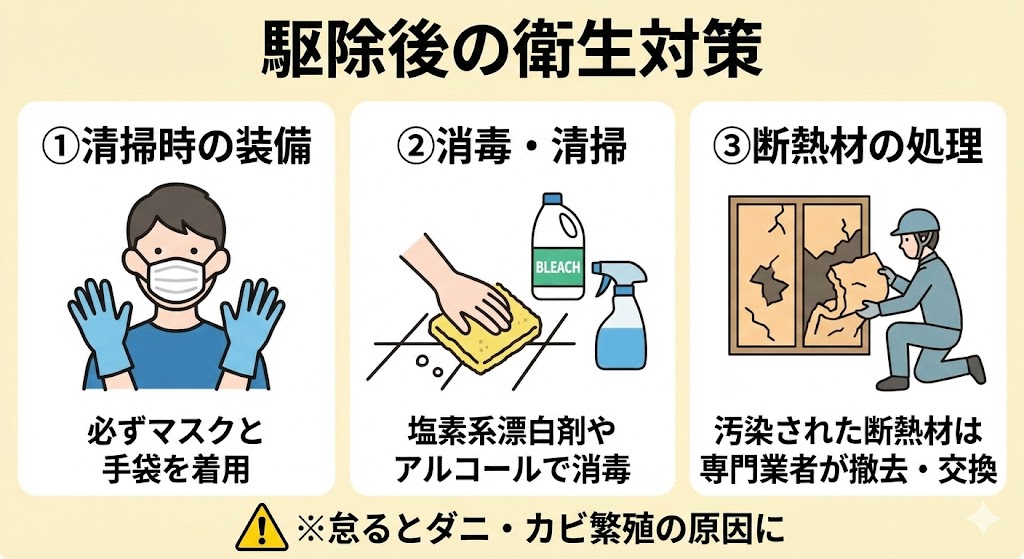

駆除後に行うべき衛生対策

ハクビシンの糞尿は強いアンモニア臭を放ち、雑菌や寄生虫を含む場合があります。 駆除後は以下の手順で衛生管理を徹底しましょう。

- マスクと手袋を着用して清掃を行う

- 塩素系漂白剤やアルコールで床や壁を消毒する

- 断熱材が汚染されている場合は専門業者による撤去・交換を依頼する

衛生処理を怠ると、ダニやカビが繁殖しやすくなるため注意が必要です。

ハクビシンを寄せ付けないための予防策

ハクビシンを寄せ付けないために、次のように対策しましょう。

環境の改善

庭木の剪定や屋根付近の枝切りを行い、ハクビシンが移動しにくい環境を作ります。 また、ゴミの放置やペットの餌の出しっぱなしも誘因となるため避けましょう。

忌避剤の活用

木酢液・唐辛子スプレー・レッドシートなどを定期的に使用します。 特に屋外では雨風で効果が薄れるため、1〜2週間おきに再散布すると持続効果が高まります。

点検とメンテナンス

年に1度は屋根裏や換気口を点検し、破損箇所がないか確認しましょう。 早期発見・早期対応が再侵入防止の鍵です。

自力で駆除が難しいときは専門業者に相談を

ハクビシンは夜行性で警戒心が強く、個人の対処では完全に駆除できないケースも多くあります。

以下のような場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。

- 何度追い出しても再侵入される

- 屋根や壁の高所作業が必要

- 糞尿の量が多く衛生的に危険

プロの駆除業者なら、赤外線カメラで生息状況を確認し、的確に封鎖・消毒・清掃まで対応してくれます。

保証付きの施工を行う業者を選べば、再発のリスクも大幅に減らすことができます。

まとめ

ハクビシンは一見おとなしい動物ですが、放置すれば住宅や健康に深刻な被害をもたらす可能性があります。 大切なのは、「法律に基づいた正しい手順で」「再発防止を見据えた対策」を行うことです。

自分で駆除を試みる際は、申請・罠設置・追い出し・封鎖・衛生管理の流れを守りましょう。

もし不安がある場合は、害虫・害獣の駆除から建物の消臭消毒まで対応できる『害虫駆除専門フレックス』にお任せください。

害虫駆除に悩んだら

専門業者へ早めに相談を!

害獣・害虫対策でもっとも大切なのは「予防」です。被害が起こってしまったときは、すでに深刻な状態に陥っていることがしばしばあります。 「うちは新築時にちゃんと防除処理しているから大丈夫」と思っている方は、 最低でも5年に一度は定期的に見直してみることをおすすめします。

害虫駆除・害獣駆除料金

| 現地調査・お見積り | 0円 |

|---|---|

| 駆除料金 ネズミ/アライグマ/ハクビシン/イタチ | 8,000円(税別)~ |

| シロアリ駆除 | 48,000円(税別)~ |

被害状況や施工範囲、駆除対象によって作業内容が異なります。

具体的な料金についてはお電話、メールでお問い合わせください。

対応エリア

- 東京都

- 千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町

- 神奈川県

- 横浜市鶴見区/横浜市神奈川区/横浜市西区/横浜市中区/横浜市南区/横浜市保土ケ谷区/横浜市磯子区/横浜市金沢区/横浜市港北区/横浜市戸塚区/横浜市港南区/横浜市旭区/横浜市緑区/横浜市瀬谷区/横浜市栄区/横浜市泉区/横浜市青葉区/横浜市都筑区/川崎市川崎区/川崎市幸区/川崎市中原区/川崎市高津区/川崎市多摩区/川崎市宮前区/川崎市麻生区/相模原市緑区/相模原市中央区/相模原市南区/横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/小田原市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/秦野市/厚木市/大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/南足柄市/綾瀬市/三浦郡葉山町/高座郡寒川町/中郡大磯町/中郡二宮町/足柄上郡中井町/足柄上郡大井町/足柄上郡松田町/足柄上郡山北町/足柄上郡開成町/足柄下郡箱根町/足柄下郡真鶴町/足柄下郡湯河原町/愛甲郡愛川町/愛甲郡清川村

- 埼玉県

- さいたま市西区/さいたま市北区/さいたま市大宮区/さいたま市見沼区/さいたま市中央区/さいたま市桜区/さいたま市浦和区/さいたま市南区/さいたま市緑区/さいたま市岩槻区/川越市/熊谷市/川口市/行田市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/戸田市/入間市/鳩ヶ谷市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市/北足立郡伊奈町/入間郡三芳町/入間郡毛呂山町/比企郡滑川町/比企郡嵐山町/比企郡小川町/比企郡川島町/比企郡吉見町/比企郡鳩山町/児玉郡美里町/児玉郡上里町/大里郡寄居町/北埼玉郡騎西町/北埼玉郡北川辺町/北埼玉郡大利根町/南埼玉郡宮代町/南埼玉郡白岡町/南埼玉郡菖蒲町/北葛飾郡栗橋町/北葛飾郡鷲宮町/北葛飾郡杉戸町/北葛飾郡松伏町

- 千葉県

- 千葉市中央区/千葉市花見川区/千葉市稲毛区/千葉市若葉区/千葉市緑区/千葉市美浜区/市川市/船橋市/木更津市/松戸市/野田市/成田市/佐倉市/東金市/習志野市/柏市/市原市/流山市/八千代市/我孫子市/鎌ケ谷市/浦安市/四街道市/袖ケ浦市/印西市/白井市/印旛郡酒々井町/印旛郡栄町

- 群馬県

- 前橋市/高崎市/桐生市/伊勢崎市/太田市/沼田市/館林市/渋川市/藤岡市/富岡市/安中市/みどり市榛東村/吉岡町/上野村/神流町/下仁田町/南牧村/甘楽町/中之条町/長野原町/嬬恋村/草津町/高山村/東吾妻町/片品村/川場村/昭和村/みなかみ町/玉村町/板倉町/明和町/千代田町/大泉町/邑楽町

- 山梨県

- 甲府市/富士吉田市/都留市/山梨市/大月市/韮崎市/南アルプス市/北杜市/甲斐市/笛吹市/上野原市/甲州市/中央市/市川三郷町/早川町/身延町/南部町/富士川町/昭和町/道志村/西桂町/忍野村/山中湖村/鳴沢村/富士河口湖町/小菅村/丹波山村

- 長野県

- 長野市/松本市/上田市/岡谷市/飯田市/諏訪市/須坂市/小諸市/伊那市/駒ヶ根市/中野市/大町市 /飯山市/茅野市/塩尻市/佐久市/千曲市/東御市/安曇野市/南佐久郡/小海町/川上村/南牧村/南相木村/北相木村/佐久穂町/北佐久郡/軽井沢町/御代田町/立科町/小県郡/青木村/長和町/諏訪郡 /下諏訪町/富士見町/原村/上伊那郡/辰野町/箕輪町/飯島町/南箕輪村/中川村/宮田村/下伊那郡/松川町/高森町/阿南町/阿智村/平谷村/根羽村/下條村/売木村/天龍村/泰阜村/喬木村/豊丘村/大鹿村/木曽郡/上松町/南木曽町/木祖村/王滝村/大桑村/木曽町/東筑摩郡/麻績村/生坂村/山形村/朝日村/筑北村/北安曇郡/池田町/松川村/白馬村/小谷村/埴科郡/坂城町/上高井郡/小布施町/高山村/下高井郡/山ノ内町/木島平村/野沢温泉村/上水内郡/信濃町/小川村/飯綱町/下水内郡/栄村

よくあるご質問

- 駆除を一度行えば、もう出ないですか?

- 駆除を兼ねた予防策も一緒に実施しておりますが、シロアリや害虫の場合、薬剤効果が5年程度で切れてしまいます。またネズミや害獣の場合、新たに侵入経路を作り入り込んできてしまう事もあります。定期的な点検を実施することで再発防止に努めています。再発してしまった場合、保証期間内でしたら再作業しますので直ちにご連絡ください。

- 床下や天井へ入る点検口などが無いですが大丈夫ですか?

- 害虫害獣駆除にはいろいろな方法がございます。調査員にお気軽にご相談ください。

- 出張距離はどこまでですか?

- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県に対応できます。お気軽にご相談してください。

- 使用する薬剤は人やペットに影響はありますか?

- 使用する薬剤は、人及び動物、更には水生動物への高い安全が確認された物を使用します。

- すぐの対応可能でしょうか?

- 即日対応可能です。最短30分でお伺いして無料調査で被害状況を確認します。一度、お問い合わせください。

- どんな作業車で来ますか?

- シロアリや害獣駆除の業者とはわからない車でお伺いいたします。

- 駆除の後に再発したときは?

- 最長5年保証です。再度発生の際はご連絡ください。※害獣駆除から侵入口を塞ぐ作業までを当社が行います。保証期間内に害獣が同一の個所から侵入した場合は無償で再調査、駆除、封鎖施工します。

- 支払方法

- カード払い、銀行振り込み、現金払いなどご利用いただけます。