アライグマ被害の正しい対策方法|安全な追い出しと再侵入防止のポイント

近年、住宅街や農地でのアライグマによる被害が全国的に拡大しています。

夜中に天井裏から足音がする、庭の作物が荒らされる、ゴミ箱が散乱しているなどの被害の多くはアライグマによるものです。

この記事では、アライグマの特徴や危険性を踏まえ、自力でできる追い出し・予防法、業者に依頼すべきケースまで詳しく解説します。

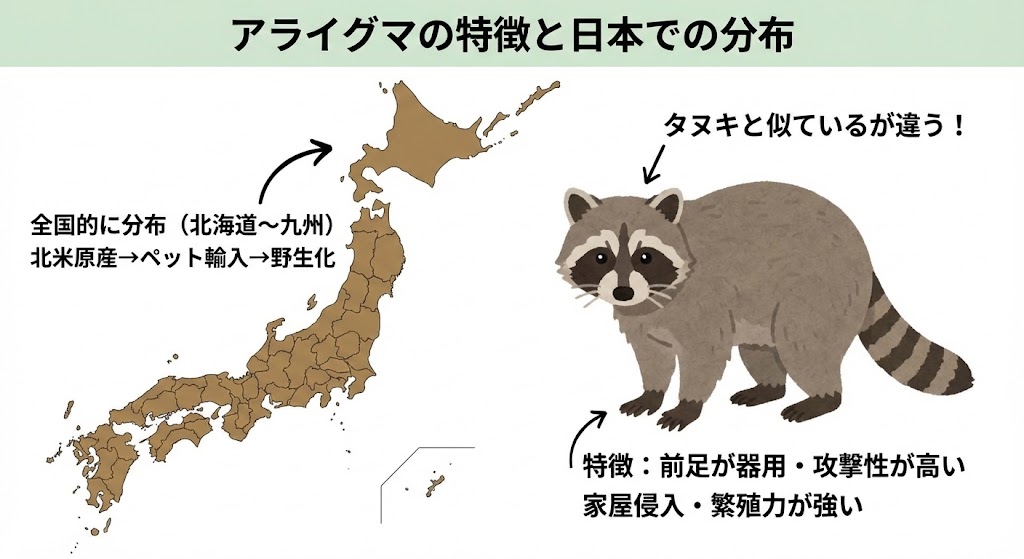

アライグマの特徴と日本での分布

アライグマは本来、北アメリカ原産の動物です。日本では1970年代後半にペットとして輸入されましたが、飼育放棄によって野生化した個体が繁殖し、現在では北海道から九州まで全国的に分布しています。

見た目はタヌキに似ているが性質は異なる

ふさふさした尾と黒いマスク模様でタヌキと混同されやすいですが、アライグマは前足の器用さと攻撃性の高さが特徴です。人を恐れず屋根裏や倉庫に侵入することも多く、繁殖力も非常に強いため、放置すると被害が拡大します。

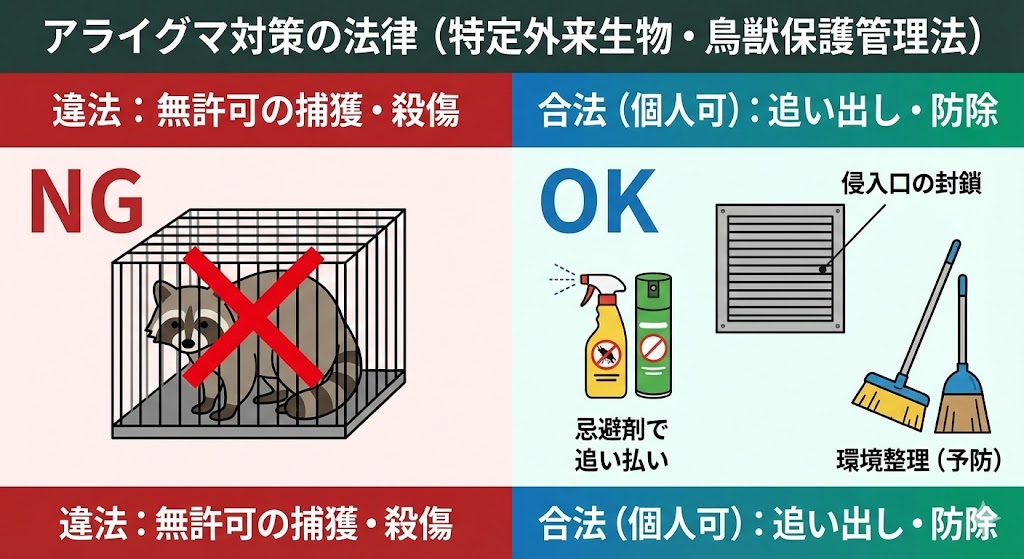

アライグマ対策で知っておくべき法律

アライグマは「特定外来生物」かつ「鳥獣保護管理法」の対象動物に指定されています。

そのため、許可なく駆除や捕獲・殺傷することは違法です。

個人でできるのは以下のような「追い出し・防除」にとどまります。

- 忌避剤や燻煙剤を使った追い払い

- 侵入口の封鎖・修繕

- ゴミ置き場や庭の整理による予防

捕獲を行う場合は自治体への申請が必要

捕獲を希望する場合は、市区町村で「有害鳥獣捕獲許可申請」を行います。

多くの自治体では罠カゴの貸し出しを無料で行っており、申請すれば一般家庭でも捕獲が可能です。 ただし、設置後は自治体への報告や、捕獲後の処理に関しても指示を受ける必要があります。

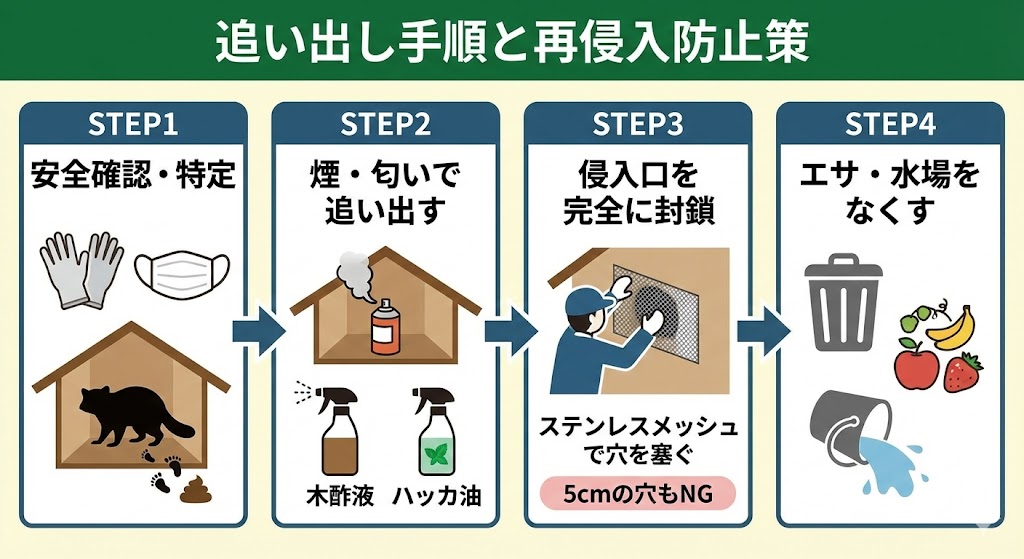

アライグマを追い出す手順と再侵入防止策

STEP1:天井裏・床下の安全確認

アライグマは夜行性で、昼間は屋根裏や床下で休んでいることが多いです。まずは家の中で物音や糞の位置を確認し、活動場所を特定しましょう。 作業前には手袋・マスクを着用し、直接触れないようにしてください。

STEP2:煙・匂いで追い出す

もっとも安全な追い出し方法は「燻煙剤」や「木酢液」「ハッカ油」の活用です。 燻煙タイプの防除剤を天井裏の点検口から使用すると、煙が嫌いなアライグマが自然に逃げ出します。 ハッカ油や木酢液は強い刺激臭で忌避効果があり、スプレーやコップ設置で簡単に使えます。

STEP3:侵入口の封鎖

追い出した後は、必ず侵入経路をふさぎましょう。 アライグマは手先が非常に器用で、柔らかい素材では突破されてしまいます。 おすすめの封鎖材は「ステンレスメッシュ」や「パンチングメタル」です。 屋根の隙間・通気口・縁側下・配管周囲などを確認し、わずか5cmの穴でも見逃さないようにします。

STEP4:エサと水場をなくす

アライグマは食べ物と水がある場所に執着します。 フタ付きのゴミ箱を使用する、果樹や家庭菜園の残り実を放置しない、バケツや壺に溜まった雨水を処分するといった工夫で再侵入を防げます。

アライグマの被害と放置リスク

アライグマの被害について詳しく見ていきましょう。

住宅被害

屋根裏での足音や鳴き声のほか、断熱材の破損、糞尿によるシミ・悪臭、電線のかじりなど、家の損傷を引き起こします。長期放置すると、天井が抜け落ちる危険もあります。

農業・生活被害

果物やトウモロコシなど甘味のある作物を荒らし、ゴミ置き場をひっくり返す被害も多数報告されています。繁殖期(春〜夏)は子育てのため同じ場所に戻る習性があり、被害が繰り返されます。

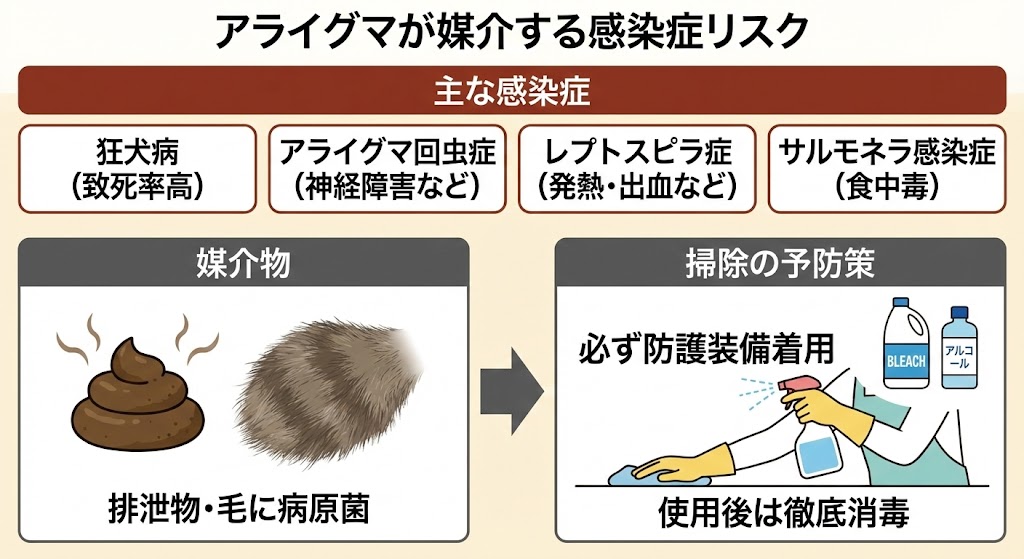

アライグマが媒介する感染症

アライグマは複数の病原体を保有していることが知られています。

特に以下の感染症には注意が必要です。

- 狂犬病:死亡率ほぼ100%。咬傷や唾液から感染します。

- アライグマ回虫症:神経障害・視力障害などを引き起こす寄生虫感染。

- レプトスピラ症:発熱・筋肉痛・出血傾向などの症状を伴う細菌感染。

- サルモネラ感染症:食中毒を起こす原因菌。糞尿処理の際に感染リスクあり。

アライグマの排泄物や毛には病原菌が付着しているため、掃除の際はゴム手袋・防塵マスクを必ず着用し、使用後は漂白剤やアルコールで消毒しましょう。

市販の忌避・駆除アイテム

アライグマに効果が期待できる市販の忌避・駆除アイテムを紹介します。

木酢液

刺激臭でアライグマが近づかなくなる自然素材。コップに入れて置くと1か月前後効果が持続します。屋外ではペットボトルを利用した「簡易忌避ボトル」も有効です。

カプサイシン系粉末・シート

唐辛子成分を利用した忌避剤で、鼻粘膜を刺激して接近を防ぎます。雨に弱いため屋根下やコンクリート上に使用すると効果が長続きします。

燻煙タイプ駆除剤

天井裏で使用することで、アライグマだけでなくノミ・ダニの同時駆除も可能です。設置の際は火気に注意し、煙が届くよう点検口から配置します。

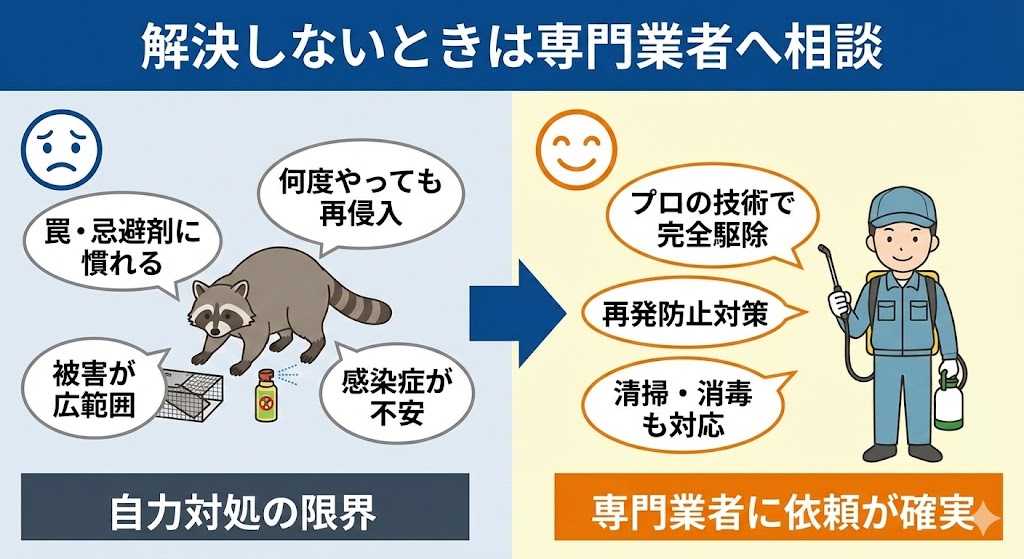

それでも解決しないときは専門業者に相談を

アライグマは学習能力が高く、罠や忌避剤に慣れてしまうことがあります。

何度追い出しても再侵入される、被害が屋根裏全体に及んでいる、感染症が心配といった場合は害獣駆除専門業者への依頼が最も確実です。

まとめ

アライグマは可愛らしい見た目に反して、住宅被害や感染症を引き起こす危険な外来生物です。

自力での駆除は可能ですが、法的手続きを守り、安全な手順で行うことが大切です。

早期に発見し、追い出し・封鎖・清掃の3ステップを実践することで再発を防げます。

被害が大きい場合や自信がない場合は、害虫・害獣の駆除から建物の消臭消毒まで対応できる『害虫駆除専門フレックス』にお任せください。

害虫駆除に悩んだら

専門業者へ早めに相談を!

害獣・害虫対策でもっとも大切なのは「予防」です。被害が起こってしまったときは、すでに深刻な状態に陥っていることがしばしばあります。 「うちは新築時にちゃんと防除処理しているから大丈夫」と思っている方は、 最低でも5年に一度は定期的に見直してみることをおすすめします。

害虫駆除・害獣駆除料金

| 現地調査・お見積り | 0円 |

|---|---|

| 駆除料金 ネズミ/アライグマ/ハクビシン/イタチ | 8,000円(税別)~ |

| シロアリ駆除 | 48,000円(税別)~ |

被害状況や施工範囲、駆除対象によって作業内容が異なります。

具体的な料金についてはお電話、メールでお問い合わせください。

対応エリア

- 東京都

- 千代田区/中央区/港区/新宿区/文京区/台東区/墨田区/江東区/品川区/目黒区/大田区/世田谷区/渋谷区/中野区/杉並区/豊島区/北区/荒川区/板橋区/練馬区/足立区/葛飾区/江戸川区/八王子市/立川市/武蔵野市/三鷹市/青梅市/府中市/昭島市/調布市/町田市/小金井市/小平市/日野市/東村山市/国分寺市/国立市/福生市/狛江市/東大和市/清瀬市/東久留米市/武蔵村山市/多摩市/稲城市/羽村市/あきる野市/西東京市/瑞穂町/日の出町/檜原村/奥多摩町

- 神奈川県

- 横浜市鶴見区/横浜市神奈川区/横浜市西区/横浜市中区/横浜市南区/横浜市保土ケ谷区/横浜市磯子区/横浜市金沢区/横浜市港北区/横浜市戸塚区/横浜市港南区/横浜市旭区/横浜市緑区/横浜市瀬谷区/横浜市栄区/横浜市泉区/横浜市青葉区/横浜市都筑区/川崎市川崎区/川崎市幸区/川崎市中原区/川崎市高津区/川崎市多摩区/川崎市宮前区/川崎市麻生区/相模原市緑区/相模原市中央区/相模原市南区/横須賀市/平塚市/鎌倉市/藤沢市/小田原市/茅ヶ崎市/逗子市/三浦市/秦野市/厚木市/大和市/伊勢原市/海老名市/座間市/南足柄市/綾瀬市/三浦郡葉山町/高座郡寒川町/中郡大磯町/中郡二宮町/足柄上郡中井町/足柄上郡大井町/足柄上郡松田町/足柄上郡山北町/足柄上郡開成町/足柄下郡箱根町/足柄下郡真鶴町/足柄下郡湯河原町/愛甲郡愛川町/愛甲郡清川村

- 埼玉県

- さいたま市西区/さいたま市北区/さいたま市大宮区/さいたま市見沼区/さいたま市中央区/さいたま市桜区/さいたま市浦和区/さいたま市南区/さいたま市緑区/さいたま市岩槻区/川越市/熊谷市/川口市/行田市/所沢市/飯能市/加須市/本庄市/東松山市/春日部市/狭山市/羽生市/鴻巣市/深谷市/上尾市/草加市/越谷市/蕨市/戸田市/入間市/鳩ヶ谷市/朝霞市/志木市/和光市/新座市/桶川市/久喜市/北本市/八潮市/富士見市/三郷市/蓮田市/坂戸市/幸手市/鶴ヶ島市/日高市/吉川市/ふじみ野市/北足立郡伊奈町/入間郡三芳町/入間郡毛呂山町/比企郡滑川町/比企郡嵐山町/比企郡小川町/比企郡川島町/比企郡吉見町/比企郡鳩山町/児玉郡美里町/児玉郡上里町/大里郡寄居町/北埼玉郡騎西町/北埼玉郡北川辺町/北埼玉郡大利根町/南埼玉郡宮代町/南埼玉郡白岡町/南埼玉郡菖蒲町/北葛飾郡栗橋町/北葛飾郡鷲宮町/北葛飾郡杉戸町/北葛飾郡松伏町

- 千葉県

- 千葉市中央区/千葉市花見川区/千葉市稲毛区/千葉市若葉区/千葉市緑区/千葉市美浜区/市川市/船橋市/木更津市/松戸市/野田市/成田市/佐倉市/東金市/習志野市/柏市/市原市/流山市/八千代市/我孫子市/鎌ケ谷市/浦安市/四街道市/袖ケ浦市/印西市/白井市/印旛郡酒々井町/印旛郡栄町

- 群馬県

- 前橋市/高崎市/桐生市/伊勢崎市/太田市/沼田市/館林市/渋川市/藤岡市/富岡市/安中市/みどり市榛東村/吉岡町/上野村/神流町/下仁田町/南牧村/甘楽町/中之条町/長野原町/嬬恋村/草津町/高山村/東吾妻町/片品村/川場村/昭和村/みなかみ町/玉村町/板倉町/明和町/千代田町/大泉町/邑楽町

- 山梨県

- 甲府市/富士吉田市/都留市/山梨市/大月市/韮崎市/南アルプス市/北杜市/甲斐市/笛吹市/上野原市/甲州市/中央市/市川三郷町/早川町/身延町/南部町/富士川町/昭和町/道志村/西桂町/忍野村/山中湖村/鳴沢村/富士河口湖町/小菅村/丹波山村

- 長野県

- 長野市/松本市/上田市/岡谷市/飯田市/諏訪市/須坂市/小諸市/伊那市/駒ヶ根市/中野市/大町市 /飯山市/茅野市/塩尻市/佐久市/千曲市/東御市/安曇野市/南佐久郡/小海町/川上村/南牧村/南相木村/北相木村/佐久穂町/北佐久郡/軽井沢町/御代田町/立科町/小県郡/青木村/長和町/諏訪郡 /下諏訪町/富士見町/原村/上伊那郡/辰野町/箕輪町/飯島町/南箕輪村/中川村/宮田村/下伊那郡/松川町/高森町/阿南町/阿智村/平谷村/根羽村/下條村/売木村/天龍村/泰阜村/喬木村/豊丘村/大鹿村/木曽郡/上松町/南木曽町/木祖村/王滝村/大桑村/木曽町/東筑摩郡/麻績村/生坂村/山形村/朝日村/筑北村/北安曇郡/池田町/松川村/白馬村/小谷村/埴科郡/坂城町/上高井郡/小布施町/高山村/下高井郡/山ノ内町/木島平村/野沢温泉村/上水内郡/信濃町/小川村/飯綱町/下水内郡/栄村

よくあるご質問

- 駆除を一度行えば、もう出ないですか?

- 駆除を兼ねた予防策も一緒に実施しておりますが、シロアリや害虫の場合、薬剤効果が5年程度で切れてしまいます。またネズミや害獣の場合、新たに侵入経路を作り入り込んできてしまう事もあります。定期的な点検を実施することで再発防止に努めています。再発してしまった場合、保証期間内でしたら再作業しますので直ちにご連絡ください。

- 床下や天井へ入る点検口などが無いですが大丈夫ですか?

- 害虫害獣駆除にはいろいろな方法がございます。調査員にお気軽にご相談ください。

- 出張距離はどこまでですか?

- 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県に対応できます。お気軽にご相談してください。

- 使用する薬剤は人やペットに影響はありますか?

- 使用する薬剤は、人及び動物、更には水生動物への高い安全が確認された物を使用します。

- すぐの対応可能でしょうか?

- 即日対応可能です。最短30分でお伺いして無料調査で被害状況を確認します。一度、お問い合わせください。

- どんな作業車で来ますか?

- シロアリや害獣駆除の業者とはわからない車でお伺いいたします。

- 駆除の後に再発したときは?

- 最長5年保証です。再度発生の際はご連絡ください。※害獣駆除から侵入口を塞ぐ作業までを当社が行います。保証期間内に害獣が同一の個所から侵入した場合は無償で再調査、駆除、封鎖施工します。

- 支払方法

- カード払い、銀行振り込み、現金払いなどご利用いただけます。